В БФУ им. И. Канта учится и работает огромное количество людей, про которых можно написать если не книгу, то хотя бы небольшой материал. Наша сегодняшняя героиня — SMM-специалист самого западного вуза страны Ида Башкатова.

Еще будучи студенткой Ида стала вести социальные сети БФУ. В интервью она рассказала об увлечении фотографией, как быть настоящим документалистом, а также о том, что ей больше всего нравится в работе SMM-щика БФУ.

— Ты фотограф. Расскажи, что привело тебя в фотографию?

— Все начиналось с текстов. Я была уверена, что никогда в жизни не буду заниматься фотографией, потому что это для меня было зазорно: как фотографировать, если я не разбираюсь в технике? А разбираться я намеренно не хотела. Хотя мне всегда нравилось, чтобы была какая-то иллюстрация. Потому что глупо, если буквы не сопровождаются какой-то картинкой. Это такой баланс, интересы со стороны читателя и твоей деятельности. Вообще круто, когда ты это делаешь не в соавторстве с кем-то, а сам.

— В том смысле, что ты сама задаешь всему стиль?

— Да. Это полноценно твоя работа. И так получилось, что в какой-то момент некому было снимать, и мне просто пришлось взять на себя эту обязанность. И я начала фотографировать. А потом я подумала, что не хочу отпускать камеру, хочу с ней разбираться. Это не так страшно, как казалось на первый взгляд. Это не то же самое, что прийти на завод и разбираться, как работает…

— Адронный коллайдер.

— Да! У страха глаза велики. Но все оказалось не так. Я по жизни трусиха. Стараюсь себя как-то обезопасить. Но не бывает такого, что ты всегда себе можешь подстелить что помягче. В общем безысходность положения играет на руку.

И с одной стороны, круто, если ты занимаешься исключительно текстом: многие современные журналистские редакции так и работают: все роли поделены. Но мне нравится быть человеком-редакцией. Нет ничего круче, чем когда ты можешь сделать все: расшифровать аудиозапись, сделать фото, снять видео, смонтировать клип.

— А как же делегирование?

— Мне это очень сложно дается. Я не умею делегировать. Я учусь, но при этом понимаю, что не делегировала бы никогда в жизни, если бы было достаточно времени на все. Не потому что никто не сделает лучше меня. Просто это точки моего роста. Я могу так развивать в себе новые компетенции. Это первое. Второе — это авторство. Речь о здоровом эгоизме. Одно дело, когда ты сделал сам: это твоя работа. Другое, когда ты кому-то делегировал и в каком-то смысле присвоил себе этот труд, потому что ты был «продюсером».

Все знают, кто режиссер, кто снимался в картине. Но никто зачастую не знает продюсера. Это не значит, что он не сделал никакой вклад, но это больше про координацию процессов.

Думаю, делегировать нужно только то, что ты не считаешь классным. Мне нравится после проделанной работы чувствовать, что это все мое детище.

— Ты главным образом специализируешься на портретных фотографиях. При этом ты это делаешь не ради заработка. Почему именно портреты?

— Мне кажется, что лица настолько говорящие... Они очень уязвимы. Когда человек в кадре целиком, он может подстроиться, встать в позу. А когда есть лишь лицо, он не может ничего сделать.

— Никак не замаскироваться.

— Да! По глазам все видно. Абсолютно. В кадр попадают всякие мелочи. Я очень люблю людей с веснушками. Это безумно красиво. Я думаю, что с портретов максимально четко считываются эмоции.

Когда мы видим общие и средние кадры — это скорее история про обстоятельства: где человек находится; может, там есть какой-то сюжет. В портретном кадре перед нами человек, каков он есть. Зритель не отвлекается ни на что вокруг.

— То есть твое стремление как художника — передать эту уязвимую красоту?

— Да

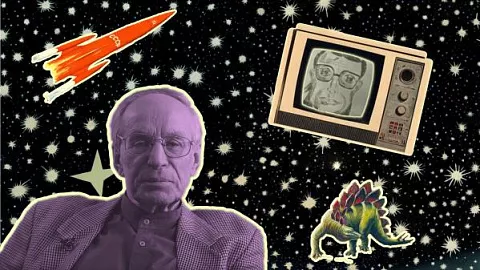

— Каким снимком Ты больше всего гордишься?

— Есть кадр, которым я не то что бы горжусь, но люблю и берегу. Я фотографировала своего дедушку. Он жив-здоров и, надеюсь, еще будет таким долгое время. Но сейчас он крайне редко выходит из дома. Пару лет назад я сделала его портрет, который попал на выставку «Набросок». Это была наша последняя такая прогулка. Мы всей семьей ходили на море. Для меня в этом фото самое важное — память, которую я хочу сохранить. Потому что фотография в первую очередь про сохранность воспоминаний.

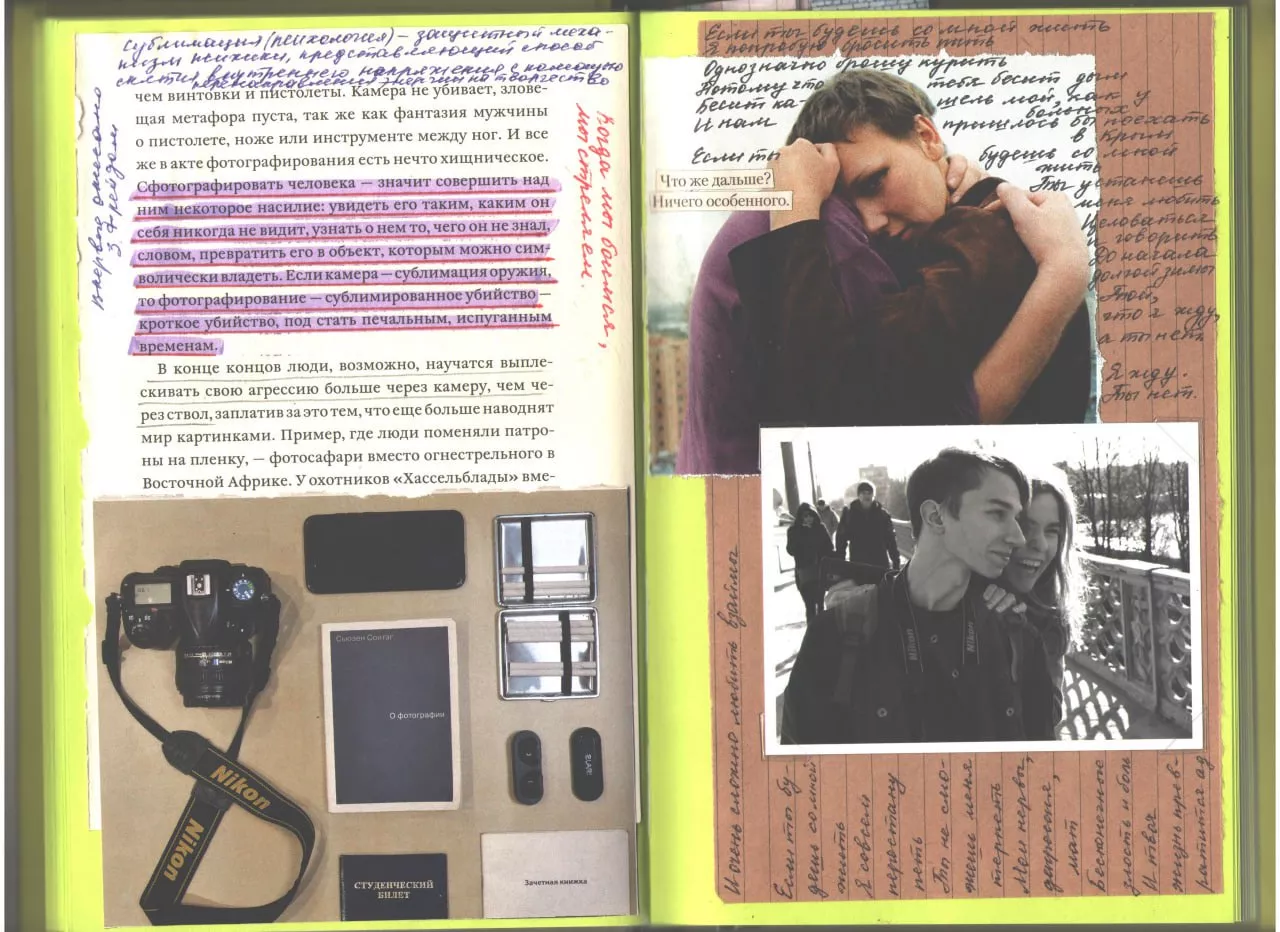

Есть «хорошая» сторона фотографии, а есть другая, как бы негативная. Фотография — это всегда «насилие» в кавычках. Потому что камера это как фоторужье. В «Простоквашино» это подавалось как шутка, но в какой-то степени это так и ощущается: ты наводишь его на человека, есть щелчок.

Фотография — это выход из зоны комфорта и риск как для фотографа, так и для того, кого снимают. Фотограф XX века Диана Арбус была «амбассадором» насилия, о котором я говорю. Она считала, что фотография — это всегда то, что нельзя сделать, но нужно.

Одно дело ты снимаешь человека, которого ты знаешь, а другое дело ты за кем-то подглядываешь. Это уже документалистика, к которой я стремлюсь. Я от нее очень далека, но очень хочу двигаться в этом направлении.

— Ты хочешь не стесняться, что ты кого-то фотографируешь?

— Не то что не стесняться. У меня много страхов: что ко мне подойдут и разобьют камеру, скажут, какая я плохая, что со мной будут ругаться.

— В общем быть увереннее.

— Да. Нужно избавиться от этого и стать наблюдателем. Потому что документалистика это про нахождение с человеком, когда у тебя камера срастается с рукой. Когда ты сосуществуешь с человеком, прям прилип к нему. Если смотреть на мою «шкалу загрузки» навыков документалиста, то она заполнена процентов на 10-15.

— Ощущаешь себя чужеродной?

— Да. Я мечтаю о том, чтобы стать какой-то тумбочкой, шкафом, чтобы меня вообще никто не видел, и я могла бы просто рассматривать и запечатлевать это, потому что видеть реальность, такой, какая она есть, это лучшее, что может быть.

Был фотограф Дмитрий Марков. Он очень круто снимал именно непарадную Россию, что происходит внутри.

— Ты стремишься к такому же уровню слияния с действительностью?

— Да. Знаешь, есть эти съемки в студии. Они бывают классные: там уютный диван, все в новогодних костюмах. Смотришь — а это как-то нечеловечно, наигранно. Хочется, чтобы фото было целостным произведением. Мы же книги читаем не чтобы потешить самолюбие, а чтобы что-то узнать про себя и найти какие-то ответы на вопросы, критически осмыслить. Так же и здесь.

— Если ли какое-то фото, которое ты ни за что не сделаешь?

— Наверное, нет. Когда ты нацелен на то, чтобы заниматься документалистикой, ты ходишь по грани этичности. Потому что, например, считается неэтичным сфотографировать пьяного человека, лежащего в луже. Но если ты документалист, то нужно сначала сфотографировать, а потом помочь ему встать.

| Хочешь быть ближе к людям — иди дальше от комфорта. В сытом болоте ничего не найдешь. |

— В 2019 году я была на кинофестивале «Край света. Запад». Я прошла отбор в документальную мастерскую к режиссеру Оле Привольной. Это замечательный человек, который стал моим мастером.

У Оли есть картина, которая во мне откликается. Называется «Насквозь». Там студенты МХАТа едут по транссибирской магистрали и перед ними стоит задача: познакомиться с пассажирами поезда, узнать их истории, записать их, снять их мимику жесты. По итогам этой поездки они должны были потом поставить спектакль. И мне этот фильм нравится степенью вовлечения команды в процесс. Мне бы хотелось раскрывать людей так же.

— С помощью фото или видео?

— И с фото, и видео — главное не опускать камеру. Неважно, плачет ли кто-то, просит ее выключить. Потому что это все момент.

— Ты ведешь социальные сети федерального вуза. Что ты больше всего любишь своей работе?

— Больше всего я люблю рассказывать о студентах, а еще мне нравится привносить «фишки» из других изданий. Как говорится, кради как художник. Для меня журнал «Esquire», а сегодня уже и «Правила жизни» — это примеры для подражания.

Я понимаю, что рассказать о людях намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что можно сделать это односложно, бесфактурно. Нужно, чтобы было, за что зацепиться.

Например, я знаю, что этому человеку нравится паззлы. Это что-то о нем говорит. Кто-то ходит только в желтом пальто. Когда человек объясняет, почему это так, и чем он руководствуется — это круто. Еще лучше, когда ты понимаешь, что ты с этим человеком существуешь в одном пространстве, в рамках которого вы можете что-то сделать вместе.

— То есть ты хочешь, чтобы больше интересных людей знакомились друг с другом?

— Да! Есть интроверты, есть экстраверты. Интроверты почти никогда не выходят из своей зоны комфорта. И очень глупо на них пенять и говорить: «Вы сами виноваты, что в вашей жизни ничего не происходит». Нет, это не так.

Просто нужно дать им возможность попробовать что-то новое, вовлечь их. Люди могут проявляться и делать что-то классное как в группе, так и отдельно от нее. Кто-то может быть классным ученым в лаборатории, о котором никто почти не знает. Другой может быть волонтером Внеучебки, который присутствует на каждом втором мероприятии. При этом значимость этих персонажей нисколько не обесценивается. Просто кто-то о себе говорит, а кто-то нет.

В своей работе я люблю, что меня никто не заставляет разговаривать с кем-то. Я сама выбираю людей, которые меня чем-то зацепили. Я понимаю, что об этом можно рассказать.

Мне очень нравится слово «мотивация». Не в смысле «улыбнись! Все будет в порядке…», а в смысле почему человек занимается своим делом. Дело в самореализации? Любви к общению? У всех своя мотивация. Круто, когда об этом можно рассказать.

— В чем твоя мотивация?

— У меня раньше была идея фикс — написать книгу под названием «Нам не о чем разговаривать». Я хотела поместить в нее подслушанные мной острые диалоги, споры, теплые полные взаимопонимания разговоры. Мы часто слышим, но не слушаем друг друга. Просто потому что не всегда можем понятно донести друг до друга свои мысли.

Моя мотивация в том, что я хочу слушать людей. Я собираю свое слово «вечность» из того, что я от них слышу.

— Мы все состоим из культурного кода: книг, фильмов, других элементов культуры, которые нас напитывают и определяют наше мышление. В чем твой культурный код?

— Я всем всегда говорю, что я ребенок двух поколений, потому что я появилась у родителей в осознанном зрелом возрасте. Я не жила в Советском Союзе, но у меня складывается такое впечатление, будто в меня заложены два временных периода. Это Союз и современная Россия.

Мне невозможно без песен и стихов Высоцкого. Мы с папой его очень сильно любим. С маминой подачи в мой код вошел фильм «Москва слезам не верит». Невозможно без Довлатова, Бродского, Мандельштама, Шпаликова. Со Шпаликова уже перехожу на театр. Мне невозможно без Станиславского, Немировича-Данченко, Олега Ефремова.

Я недавно была в Москве. Ездила на конференцию Ломоносова. Четыре дня подряд я ходила на лекции, научные секции, а вечерами тратила заначку на театры. Я не могу без этого жить.

— Ты любишь журнал «Правила жизни». Расскажи, есть ли у тебя правило жизни, которого ты придерживаешься?

— Мы как-то ходили с коллегами в боулинг. И первый бросок шара нам постоянно не удавался. Каждый раз мы повторяли: «Второй — счастливый». Я — человек-ходячий косяк. У меня никогда в жизни ничего не получается с первого раза. И здесь вопрос не к тому, почему ты не можешь быть аккуратной, не можешь подготовиться и сделать что-то с первого раза и так далее. Просто я человек второго раза. Самое главное, что из этого нужно вынести — не нужно считать, что ты какой-то бракованный.

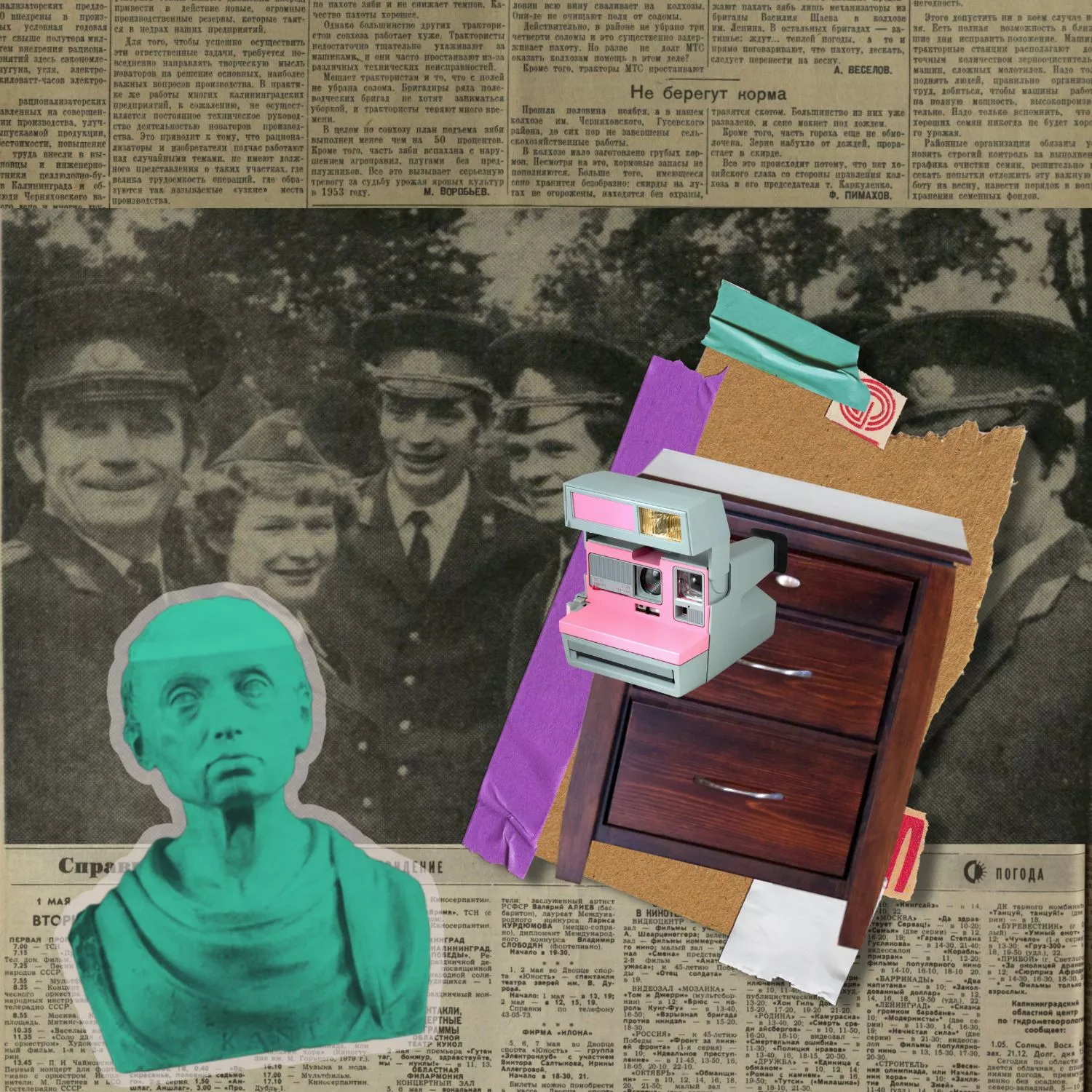

Я занимаюсь коллажами. Лучшие из них были сделаны так: я накосячила, пошла исправлять, и у меня что-то получилось. То есть вот эта заплатка, которую я наклеила, все решает. Это и есть «второй счастливый».

Всегда есть возможность исправить. Кнопка «стоп» — это смерть. Пока мы живы, мы можем сделать все, что угодно: как извиниться перед кем-то, так и переделать свой коллаж.

Автор: Михаил Степанов

Ещё по теме

Личный кабинет для cтудента

Личный кабинет для cтудента

Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен

Подтверждаю согласие