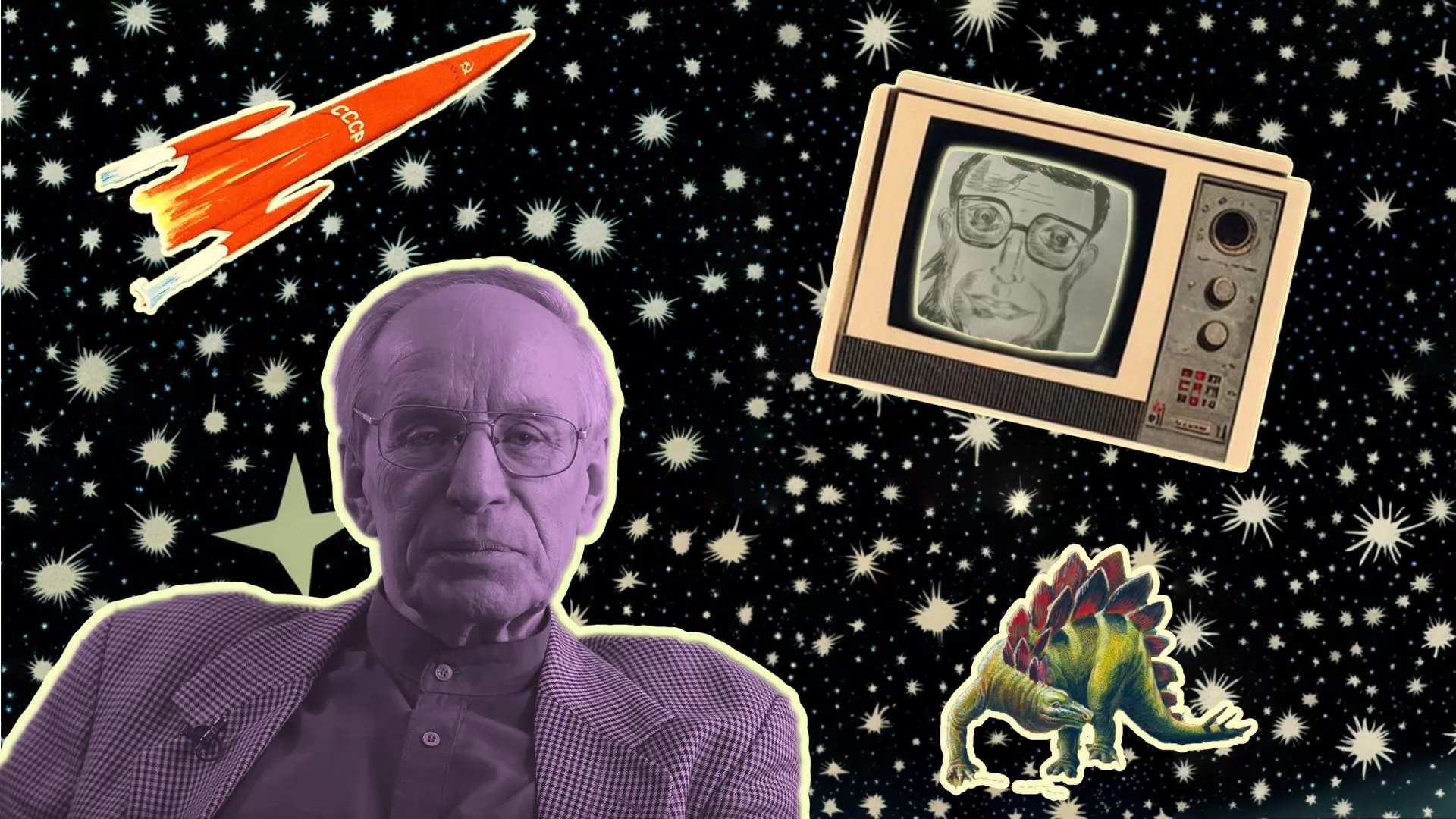

В БФУ им. И. Канта учится и работает огромное количество людей, про которых можно написать если не книгу, то хотя бы статью. Нашего сегодняшнего героя — Михаила Анатольевича Никитина — знают прежде всего как профессора, доктора физико-математических наук. Ученый начал научную и преподавательскую деятельность в нашем университете еще в 1970 году. Но за свою долгую полную жизнь Михаил Анатольевич также успел попробовать себя в роли писателя, политического деятеля, журналиста и даже телеведущего. Профессор рассказал о том, как писал фанфики в СССР, участвовал в выборах и чуть не стал сценаристом.

***

Михаил Никитин — детский писатель. Профессор опубликовал две познавательные книги для детей — «Принцесса и звезды» и «Великие греки, космос и жизнь».

— Вы с помощью своих книг культивируете в детях интерес к науке. А что вызывало этот интерес в вас, когда вы были ребенком?

— Я родился в 1942 году в Смоленске — ребенок военных лет. Когда был мальчишкой, ситуация была непростая: город в развалинах. Я очень много времени проводил на улице. Где-то до восьмого класса был, мягко говоря, неуправляемым мальчишкой.

Как-то стихийно у меня появился интерес к самообразованию. Этому способствовали две вещи. Во-первых, я жил во времена «великого научно-технического подъема». Это был 1955 год — освоение атомного ядра и космоса. Во-вторых, я считаю, что всем нам от природы что-то дано. Мне был дан интерес к познанию.

Напротив моего дома была детская библиотека. И тогда под воздействием газет, радио я стал много читать. Прежде всего научно-популярные журналы для молодежи: «Знание — сила», «Техника молодежи» и «Юный техник». Причем мне была любопытна не только физика и математика, но и биология. В 9 классе доминантой стала все-таки первая, и я определился в своих интересах на всю жизнь.

Сильное впечатление в те годы на меня произвела книга Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». К тому же, я учился в школе, которую когда-то закончил Александр Беляев (Автор «Человека-амфибии» — прим. Ред.)

Михаил Анатольевич рассказал о своем первом писательском опыте. Еще в 50-е годы он писал то, что сегодня назвали бы фанфиками.

— Тогда же, в 9 классе, я прочитал «Борьбу за огонь» Жозефа Рони. Это очень яркая книга для мальчишек с кучей интриг. Я решил продолжить повествование о героях. Получалось не очень — не было рядом кого-то, кто мог бы помочь.

Когда я поступил в Московский инженерно-физический институт, заниматься творчеством не было времени. Прошло несколько лет между первой и второй попыткой что-то написать. Я поехал заниматься дипломной работой в Сухуми, Сухумский физико-технический институт. Признаюсь, город меня не очень привлек. Зимой на юге было грустно, и под впечатлением безрадостной погоды я написал несколько стихотворений. Они понравились моему другу и его знакомой журналистке, но я не сделал попытки их где-либо их опубликовать. Возможно, зря.

Затем меня распределили в Калининград. Я стал работать на «Факеле» — конструировал ракетные двигатели малой тяги. Тогда я снова обратился к творчеству. В 1971 году я прочел свежий сборник калининградских поэтов и решил написать пародии на них для литературной рубрики «Калининградского комсомольца». Отнес их председателю союза писателей. Он сказал, что пародии неплохие, но публиковать их он не будет, чтобы никого не задевать. Представьте: кто-то приехал, написал едкие пародии и доволен этим. Так не должно быть. На этом моя поэтическая карьера закончилась. Потом меня увлекла работа, и я перестал думать о литературном творчестве. Разве что порой писал стихотворные посвящения на дни рождения друзей.

Сейчас я могу точно сказать: если пишешь — пиши каждый день. Иначе это поле зарастет бурьяном. У меня очередная вспышка творчества произошла в 1979 году, когда моей дочери было пять лет. Она была очень любознательной девочкой. Мы как-то гуляли с ней, и она начала задавать вопросы: «Что такое луна? Солнце? Звезды?». И я вдруг понял, что в Союзе нет литературы для маленьких детей, которая могла бы ей об этом рассказать. Я решил написать для нее небольшую познавательную книгу. Выбрал жанр сказки. Хотел написать что-то в духе «Маленького принца». Я закончил ее где-то на три четверти и уехал на курсы повышения квалификации в Москву. А когда вернулся, забыл про нее. Так рукопись и пролежала до 2013 года. Тогда я перебирал бумаги и нашел ее. Дал прочитать жене — ей понравилось. Я обратился к знакомому поэту Валерию Голубеву и попросил его посмотреть книгу. Он сказал, что ее нужно публиковать. Так появилась «Принцесса и звезды».

|

Вторую книгу я хотел сделать более серьезной. Меня заинтересовала тема происхождения жизни, генетика. Я решил, что смогу объяснить детям эти темы на доступном для них языке. Но «Великие греки, космос и жизнь» мне не так хорошо удалась, потому что я влез в область, где не являлся специалистом. Для того чтобы быть хорошим популяризатором науки необходимо не только уметь писать, но и быть компетентным в выбранной области. |

|

||||

— Лет 15 назад вынашивал замысел серьезного произведения. Но я понял, что это выше моих сил, потому что пришлось бы от всего отказаться, забыть об университете, друзьях, чтобы погрузиться в проблематику.

У меня был смоленский друг, в судьбе которого роковую роль сыграли женщины. Он был чертовски красив, и это обернулось рядом трагикомических событий в его жизни. Я хотел создать повесть «Дон Жуан по неволе» на основе его жизненных историй. В ней я бы показал, как сложно человеку, который обречен на чрезмерное женское внимание. Проблема кинозвезд часто состоит в этом. Я начал писать, но понял, что не смогу довести дело до логического конца. Серьезная литература требует абсолютной самоотдачи.

Как говорит о себе Михаил Анатольевич, ему от природы дано чувство юмора. За его авторством даже вышел сборник «Анекдоты от Мишеля». Также он опубликовал циклы юмористических рассказов и иронической прозы. В рассказах «Почему вымерли динозавры» и «Слово в защиту машины времени» он в шутку пишет о том, как люди будущего вернулись в прошлое и истребили динозавров.

— Это были провокационные статьи. Иногда ко мне подходили и спрашивали: «Неужели это все правда?» —*смеется*.

|

|

В 1990-е годы Михаил Анатольевич создал на базе университета центр информационных технологий, который стал инкубатором для талантливых молодых ребят. Одним из видных учеников Никитина был Андрей Кузьмин — российский геймдизайнер, известный по видеоиграм «Вангеры» и «Периметр». Другой ученик Сергей Матвеев преуспел в инновационной деятельности и даже стал начальником управления Министерства науки и высшего образования России. |

— Тогда наука села на голодный паек. Все обвалилось, нужно было думать, как жить дальше. Я увлекся политикой: писал статьи на экономико-политические темы в «Калининградской правде», которые становились резонансными. В 1996 году мы создали политический блок и приняли участие в выборах в местную думу. Мы тогда стали вторыми после коммунистов, правда я тогда по списку в думу не прошел.

С 1997 по 2000 год я был советником по вопросам науки и технологий губернатора Леонида Горбенко. Он предложил мне создать передачу на телевидении. Я был готов попробовать себя, так как имел опыт публицистики. Первый выпуск моей передачи был посвящен острой тогда теме присвоения Калининградской области статуса республики. Мой дебют был удачным, и я стал вести авторскую передачу «За и против». Героями моих передач были политики, ученые, деятели культуры. В них участвовали многие известные люди России и Калининградской области. В то же время я успел познакомиться со многими писателями и деятелями культуры Янтарного Края, которые становились героями моих передач.

— Какой был формат? Это интервью?

— Нет. Это были разговоры на заданную тему в прямом эфире. Я всегда приглашал нескольких гостей. Как правило, больше двух, потому что прекрасно понимал, что не все будут в одиночку выгодно смотреться на экране. Человеку в эфире нужна живость, умение говорить перед камерой, способность раскрыться. Не все передачи удались на все сто, но, по отзывам специалистов, они были приковывали к экрану и были актуальными.

— Телевидение дало вам известность?

— Да, телевидение дает популярность. Сейчас этого меньше, но раньше я шел по улице, и люди со мной здоровались. Прогуливаешься в Светлогорске или едешь в автобусе, к тебе обращаются незнакомые люди, говорят: «Здравствуйте. Я смотрел вашу передачу…». Это приятно с одной стороны, а с другой ничего не меняет в жизни.

— Вы сказали о себе, что вы человек с чувством юмора. Как вы считаете, нужно ли это качество ученому?

— Да, особенно в отношениях с коллегами. Оно располагает, помогает произвести хорошее впечатление. Без юмора вообще тяжело жить. Думаю, что люди, у которых его нет, получают от жизни куда меньше. Они часто даже не умеют иронически оценить ситуацию, в которой оказались. Серьезность тоже часто помогает. Хорошо, когда есть баланс.

Мой юмор во многом сформировали книги «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить». Сейчас такие почему-то не пишут, да и преподаватели меньше стали шутить. Видимо, сейчас не до того.

|

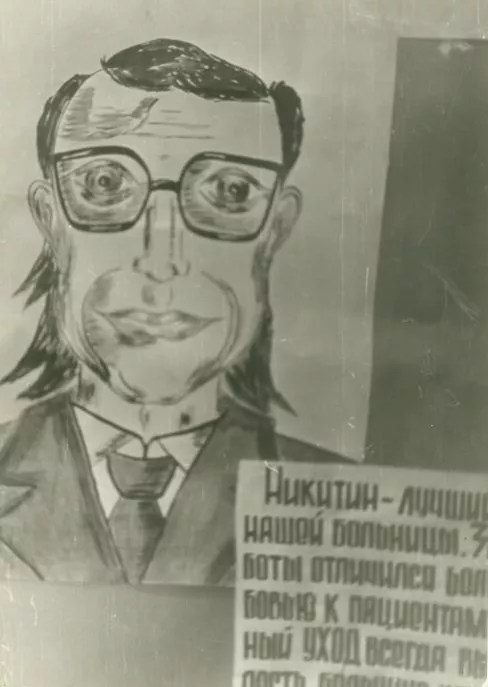

| Шарж на Михаила Анатольевича, который нарисовали студенты ко Дню физмата в 1982 году |

— В вашей иронической прозе я вижу наивную мечтательность. Можете ли вы назвать себя мечтателем?

— У меня развита фантазия, но я уже давно не мечтаю. У меня скорее планы, проекты. Мечты нужны для определенного периода жизни. Для юношеского возраста. В зрелости уже нужно четко планировать свои действия, думая о том, чего ты хочешь добиться. Я мечтал лет в 16. Видел себя в будущем не последним винтиком — человеком, который будет заниматься делом, которое ему по душе.

— Как вы считаете, это сбылось?

— Я скажу, что КПД у меня равен процентам пятнадцати — как у паровоза. Меня не приучили с детства к каждодневной кропотливой целенаправленной работе. Возможно, дело в том, что я человек увлекающийся, и у меня всегда много разных интересов. Даже когда я уже оканчивал МИФИ, у меня были мысли все бросить и поступить на сценариста во ВГИК. Меня тогда познакомили с известным кинорежиссером Сергеем Герасимовым («Тихий дон», «В начале славных дел», «Юность Петра»). Меня представили ему как человека с интересными идеями способного написать сценарий. Герасимова заинтриговал мой замысел фильма. Он предложил принести ему сценарий — это было его условие. Как раз в то время я уехал в Сухуми писать диплом. В итоге я не выполнил уговор. Когда вернулся, было уже неудобно с ним встречаться. Я не оправдал его доверия.

Нужно было садиться и писать. Нельзя это делать урывками, как я. Это должна быть системная работа. Только тогда можно добиться результата. Это важно в любой профессии. Но моя беда в том, что мой природный характер не всегда дает мне возможность сосредоточиться на чем-то одном.

— Есть ли что-то, о чем вы жалеете?

— О том, что не ценил, что имел. Когда я работал на телевидении, я сделал большую ошибку — не делал записи своих передач. К нынешнему моменту почти ничего не сохранилось. Это говорит о том, что я не очень трепетно отношусь к своему наследию. Я всегда думал: сделал что-то, а дальше сделаешь больше. Не надо придерживаться этой позиции. Всегда дорожи тем, что у тебя есть в данный момент. Почему я многого не дополучил в жизни? Потому что всегда думал, что все впереди. Это ложный подход. Нужно всегда быть в текущем моменте.

— В одном из выпусков вашей телепередачи вы предложили зрителям ответить на вопрос: а что было бы у нас, если бы все предано служили своему делу? В чем вы видите свое дело?

— Мое дело, как, впрочем, и всех нормальных людей, творить доброе для окружающих его людей. Творить то, от чего людям становится хорошо в моральном, психологическом, даже финансовом плане. Для меня человек — это главная ценность.

Автор: Михаил Степанов

Читайте также:

БФУ в лицах: преподаватель, адвокат, кинолог — Инга Ландау

БФУ в лицах: путешественник, шоумен, ученый — Владимир Часовский

БФУ в лицах: ученый, фотоохотник и краевед – Станислав Свиридов

Ещё по теме

Личный кабинет для cтудента

Личный кабинет для cтудента

Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен

Подтверждаю согласие