В БФУ им. И. Канта учится и работает огромное количество людей, про которых можно написать если не книгу, то хотя бы статью. Пресс-служба продолжает серию публикаций про самых любопытных людей БФУ. Здесь мы расскажем о том, чем живут люди в самом западном вузе страны.

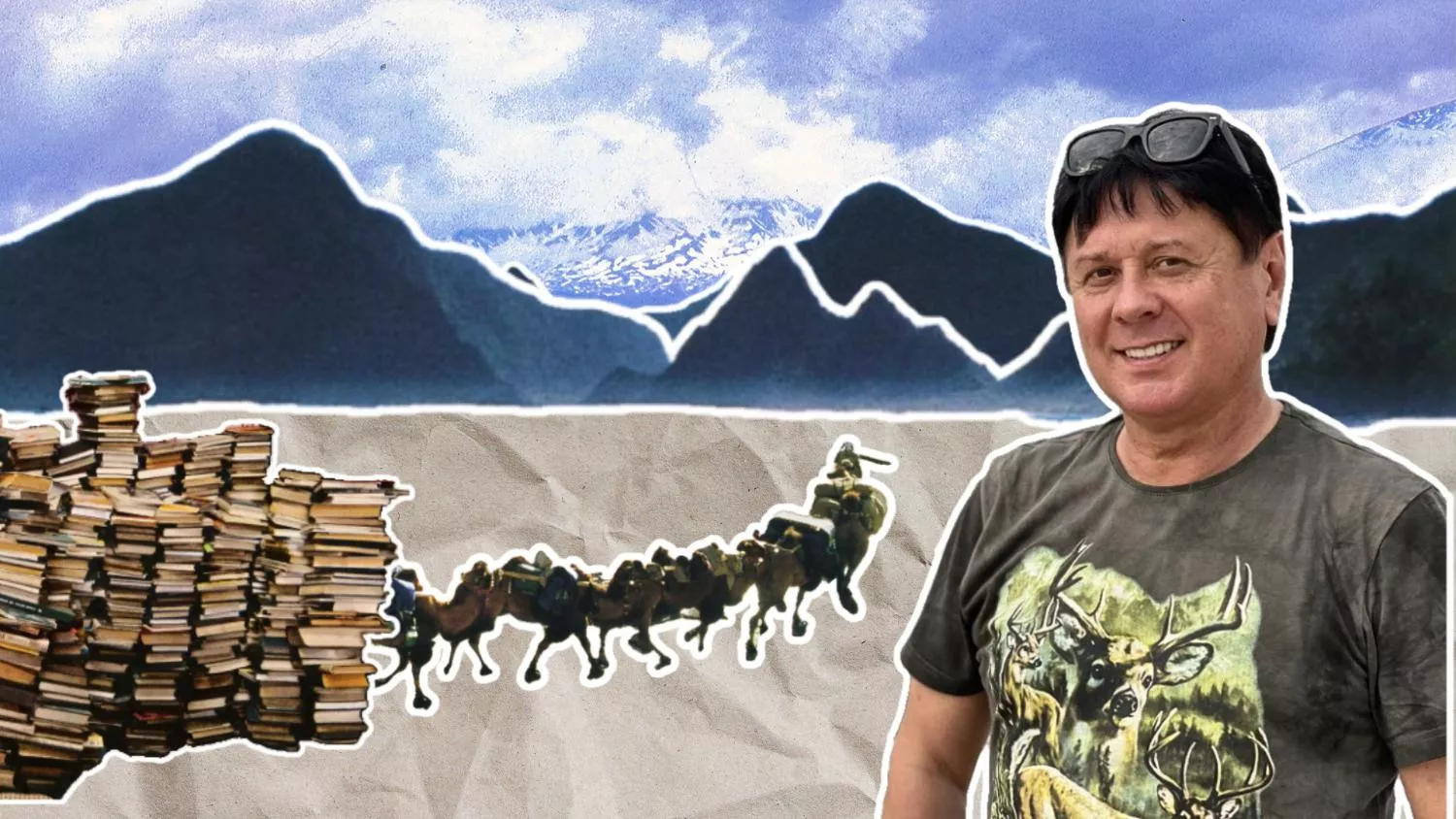

Наш сегодняшний герой — профессор ОНК «Институт управления и территориального развития», доктор географических наук Владимир Часовский. Профессор рассказал о том, почему географ должен путешествовать, поделился воспоминаниями о студентах и малой родине.

— Зачем современному человеку география?

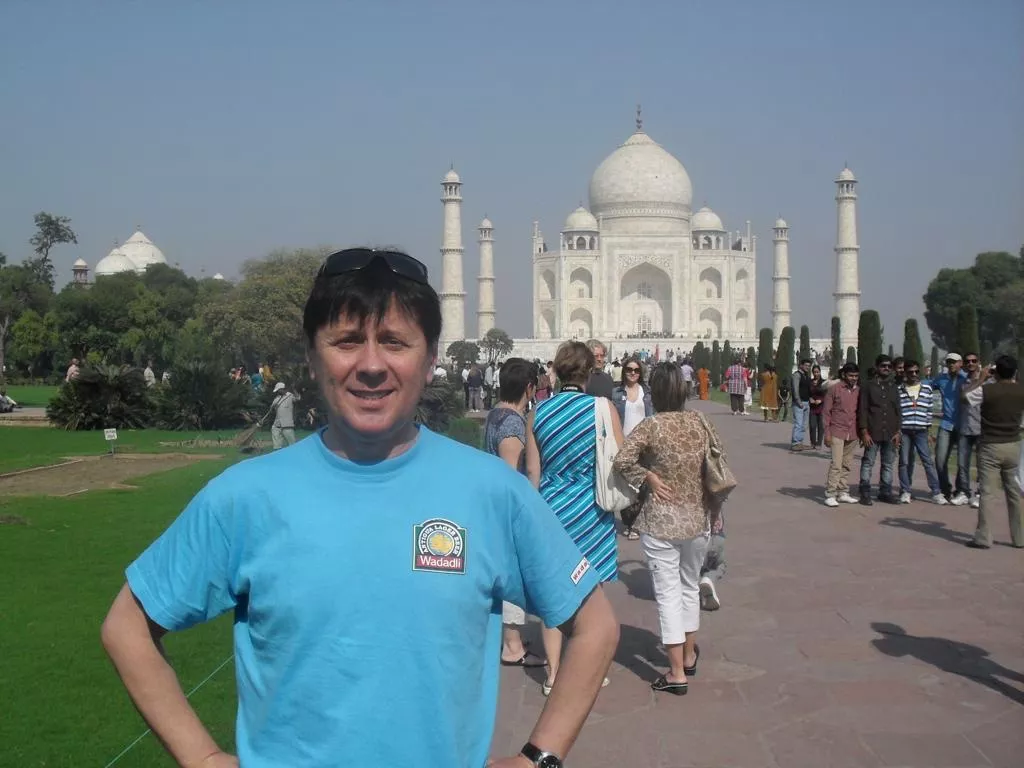

— Люди стали путешествовать более свободно. Нужно знать, куда ты едешь. Когда мы едем в страну, не зная ее географических особенностей и традиций, это влечет за собой неприятности. Я всегда спрашиваю у студентов: «Если вам летом дадут отпуск, вы поедете отдыхать в Индию?». Все отвечают, что, конечно, поедут. Но они будут разочарованы: за лето в Индии проходят два муссона, разливаются реки, происходят наводнения и оползни в горах, в это время активизируются вредные насекомые, распространяющие различные заболевания.

Митрофанушка в «Недоросле» Дениса Фонвизина говорил: «Для чего учить географию, если есть извозчик, который всегда довезет». Так и сейчас. Самолет-то долетит, но вопрос: «Куда ты прилетел?». Турист ждет сказки, но нужно быть готовым ко всему.

— Есть ли у вас примеры таких разочарований?

— Я ехал по Индии в экскурсионном автобусе. Со мной были две женщины из России. Мы пересекали пустынный штат Раджастхан. Вдоль дороги около своих магазинчиков сидели продавцы. Со всех сторон у каждого из них кучи бытового мусора: бутылки, тарелки. Женщины стали восклицать: «Что они сидят?! Такие молодые, а ничего не делают! Взяли бы и убрали этот мусор!» На что индиец-индус сказал: «Они не просто сидят. Они медитируют и наблюдают за окружающим миром. А мусор… Летом придут муссоны, и все смоют. Зачем напрягаться?» — совершенно разная психология. Нельзя со своим уставом лезть в чужой монастырь.

— Какие навыки, которыми обладает географ, нужны каждому человеку?

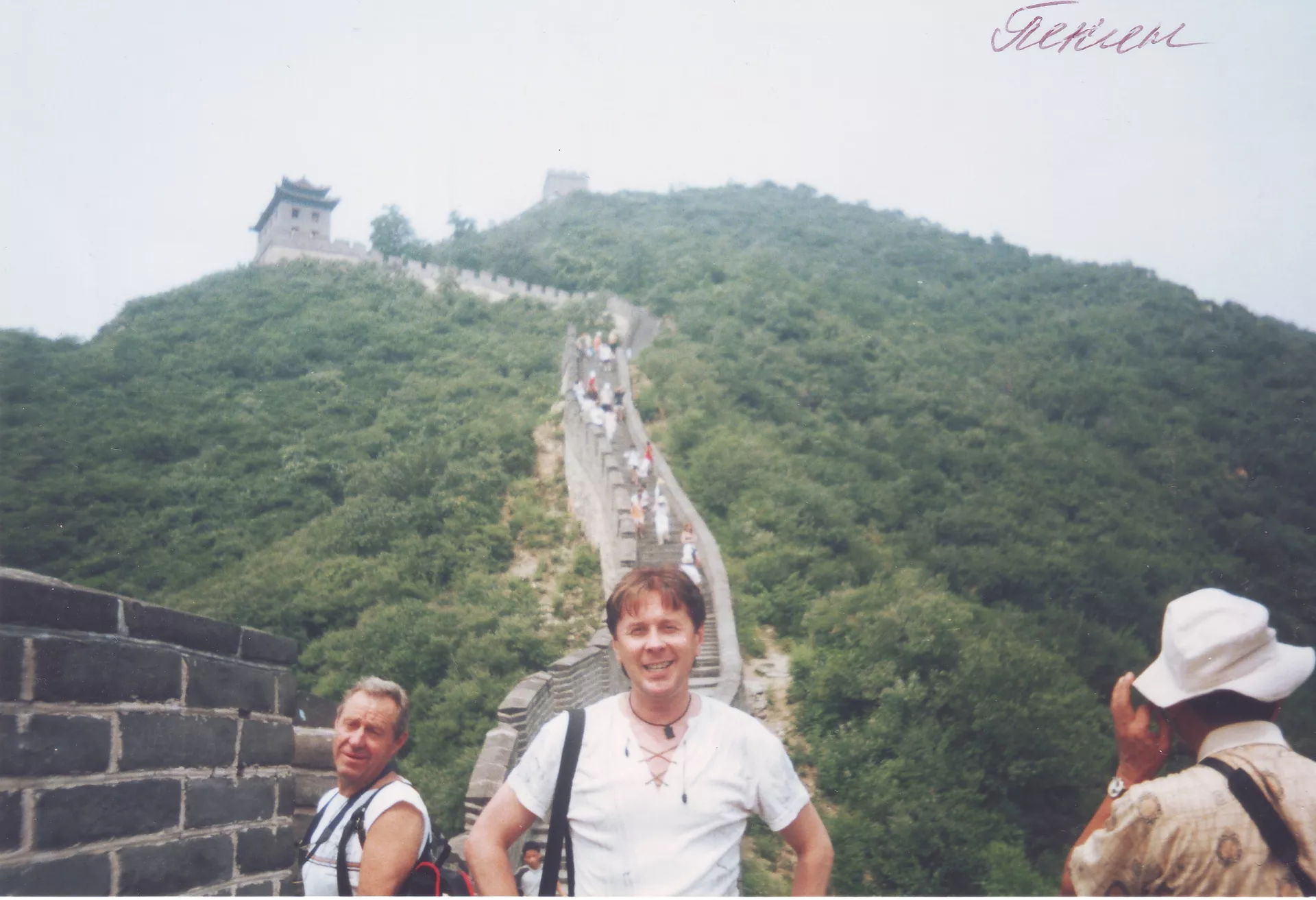

Любопытство. Все открытия делаются любопытными людьми. Но сегодня любопытство должно быть более прагматичным, неромантизированным. Романтики чаще всего разочаровываются в путешествиях. Прагматизм позволяет взглянуть на все по-иному. Так, например, можно обнаружить, что даже в научной географической литературе (особенно переводной) есть ошибки. Я столкнулся с этим в одном из учебных пособий о Китае.

Там было написано, что на одном и том же рисовом чеке выращивают одновременно (это главное слово) рыбу и рис, поэтому китайцы едят их вместе. Тогда я думал: «Как можно выращивать их одновременно, ведь растущий в воде рис нужно обрабатывать ядохимикатами от вредных насекомых, что отравит рыбу, плавающую в той же воде». В Шанхае я выяснил у гида, что это происходит не одновременно, а на одном и том же чеке, но в течение разных сезонов года.

Еще одно качество — мотивация к познанию. Каждый человек в течение жизни пополняет себя новыми знаниями. Человека с широким кругозором трудно застать врасплох. Здесь я согласен с экономико-географом Николаем Николаевичем Баранским, который сказал, что в нашей науке есть все — от геологии до идеологии. Такой универсальной и всеобъемлющей научной дисциплины, по-моему, больше нет. Потому что объект изучения географии представляет собой симбиоз природы, населения и хозяйства. По-моему, это все, что нас окружает!

— Можно ли быть непутешествующим географом?

— Думаю, что нет. Есть, конечно, так называемые кабинетные географы. Они сидят в библиотеках, пишут свои труды по чьим-то книгам и статьям, делают новые открытия, да и это тоже возможно. Это зависит от характера исследователя. Но мне принцип «сам не едал, но видал как барин едал» не подходит. Я хочу попробовать сам, а для этого нужно путешествовать, то есть «изучать территорию ногами».

— Вы были во многих странах. Есть ли место, где вы не были, но хотели бы оказаться?

— Конечно есть! Мне бы хотелось побывать в латиноамериканских странах: Перу, Мексика. Хочу познакомиться с культурой индейских племен. Это желание идет из детства. В советское время мы читали романы Фенимора Купера об индейцах, потом смотрели фильмы про Чингачгука-Большого Змея. Тогда мне захотелось самому попасть в эти прерии, джунгли, посмотреть, как там живут люди, увидеть пирамиды, построенные разными индейскими цивилизациями.

Владимир Иванович — опытный путешественник. Географ рассказал о том, почему групповые туристские туры не позволяют получить реальную картину мира.

— Можно передвигаться с командой из 45 туристов, это дешевле, но это не путешествие! Когда я был в Гималаях, я выбрал индивидуальный тур. И не пожалел. В моем распоряжении был гид-переводчик, местный водитель с автомобилем. Да, этот тур стоил подороже, но я мог сказать, куда я желаю отправиться — свернуть с традиционных туристских маршрутов дешевых туров. Но, зачем мне, профессиональному географу-путешественнику, смотреть на эту глянцевую картинку? Я хотел погрузиться в природные особенности местности, увидеть обычаи и традиции лично. Мне не нужно говорить в пути: «посмотрите налево, посмотрите направо». Я еду в путешествие, чтобы получить новые знания, подтвердить уже имеющуюся информацию, то есть я еду уже как исследователь!

|

|

— Чем вы занимались в жизни, кроме работы в университете и путешествий?

— С детства я неплохо рисовал. В студенческие годы я решил попробовать себя в изготовлении диорам. Сделал всего три, получилось неплохо. Две из них я подарил поселковой школе, которую закончил. В одной диораме я воссоздал Вщижское княжество XII века (домонгольский период), вторая была посвящена Москве XV века при правлении царя Ивана III. Идея сделать исторические реконструкции была навеяна моей любовью к истории, ведь я изначально хотел поступать на исторический факультет, но не сложилось.

Еще одна диорама была посвящена знаковому месту, рядом с которым я провел свои детские и юношеские годы. В этом селе родился и провел много лет великий поэт Федор Иванович Тютчев. Я был на его усадьбе, там нарисовал ее эскиз. В течение недели я делал диораму. Она стояла у нас дома на протяжении тридцати лет. Когда мы переезжали, она уже не могла быть подвержена демонтажу — время съело клей и краски, и диорама рассыпалась. Но я фотографировал ее с мыслями, что когда-то так и случится, а вот фотография на память останется. В школьные и студенческие меня занимала художественная самодеятельность, театральное искусство. Неоднократно я был лауреатом театральных премий. Потом меня привлекала эстрада. У меня даже было свою авторское шоу в Смоленске: шоу двойников в синхробуффонаде (Сценическое действие, во время которого звучит фонограмма, под которую разыгрывается пантомима). По мнению зрителей, получалось очень похоже на известных звезд эстрады.

В школьные и студенческие меня занимала художественная самодеятельность, театральное искусство. Неоднократно я был лауреатом театральных премий. Потом меня привлекала эстрада. У меня даже было свою авторское шоу в Смоленске: шоу двойников в синхробуффонаде (Сценическое действие, во время которого звучит фонограмма, под которую разыгрывается пантомима). По мнению зрителей, получалось очень похоже на известных звезд эстрады.

— Вы десять лет преподавали в Брянске, четырнадцать в Смоленске. Что вам приятно вспоминать из того периода?

— Работу со студентами. А именно те мероприятия, когда мои ученики выражали свои профессиональные знания в творческих формах. Например, я вел предмет «этнография и география религий». Зачет у меня проходил в форме международного фестиваля. Студенты делились на группы. Каждая готовила выступление о какой-то стране или республике бывшего СССР, или о регионе России. Ребята надевали традиционные костюмы, говорили и пели на языках разных народов, о которых рассказывали, демонстрировали элементы традиционной культуры, угощали национальными блюдами зрителей.

А вот студенты-географы Смоленского естественно-географического факультета под моим идейным руководством даже создали «Выставку этнического костюма народов России и мира», которая состояла из 185 экспонатов! Они по сей день используются в СмолГУ, как наглядное пособие на занятиях по Этнографии.

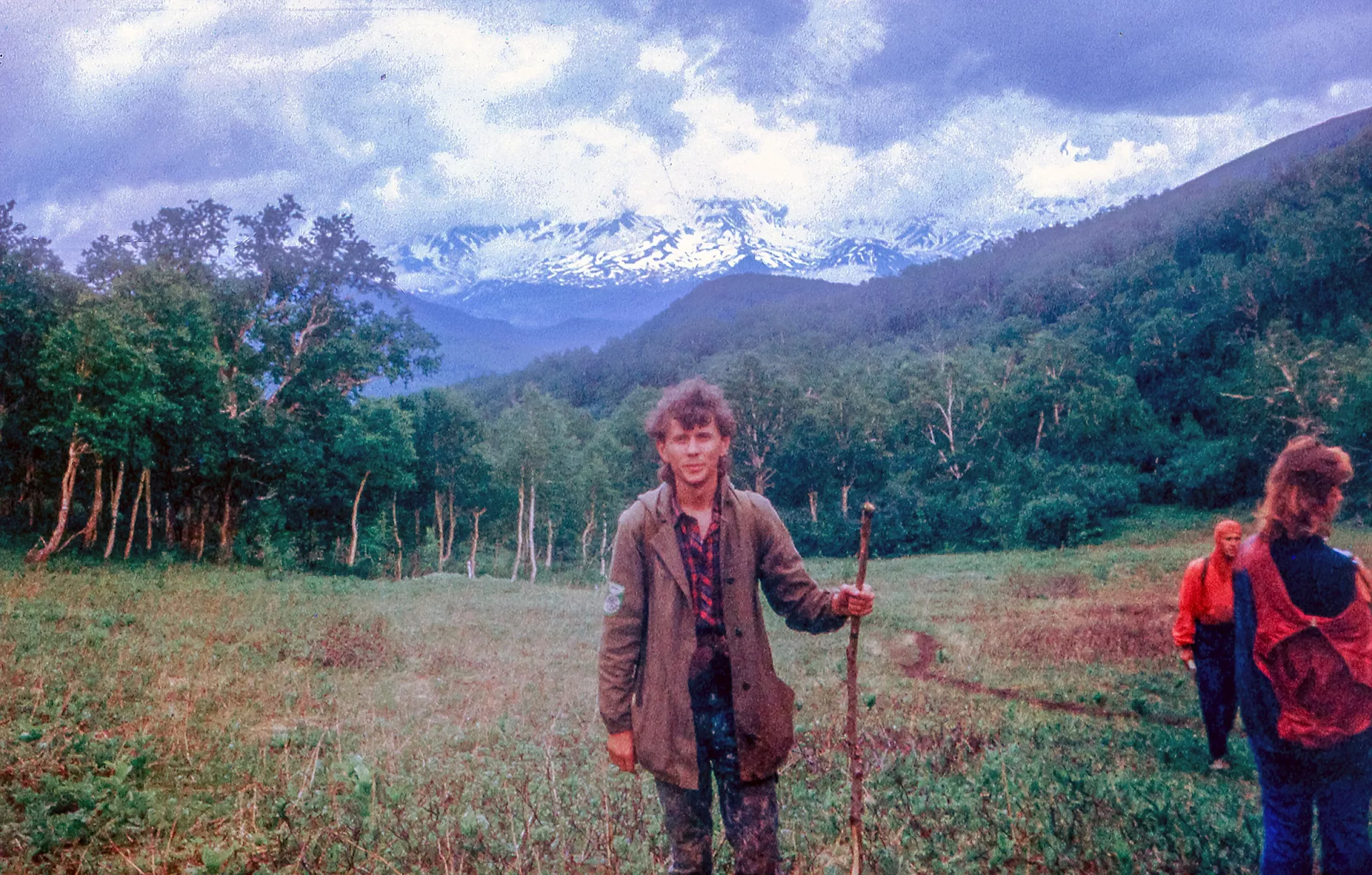

В вузовской учебной программе у географов всегда были дальние практики в другие регионы России и республики СССР. За моими плечами 25 практик по России и за рубежом. Когда я закончил пятый курс, моя любимая преподавательница Евгения Игнатьевна Алькова пригласила меня со своей группой студентов 4 курса на Камчатку. Пришлось потратить на билеты свои подъемные (двухмесячную стипендию выпускника) и все деньги, накопленные на свой день рождения, но я ради Камчатки был готов отдать все. И не пожалел!

В Петропавловск-Камчатский мы прилетели из Москвы. В первую ночь испытали землетрясение в четыре балла. Утром мы отправились в пеший 12-дневный поход. Шли на вулкан Дзензур (высота 2285 метров!): шли по пересеченной таежно-горной местности 175 километров, купались в горячих источниках, на привалах спали в четырехместной палатке по 12 человек, как шпроты в банке. Один раз даже убегали от дикого медведя. В общем романтики хватало. *смеется*

На вулкане оказалось, что вулканический пепел очень теплый, когда нагревается на солнце, и на нем, когда устанешь, даже хорошо спится. А какая красивая панорама заснеженных шапок вулканов среди тайги... Сейчас вот рассказываю, и снова все в глазах стоит. Желаю пережить такое каждому путешественнику!

По сей день я дружу с одноклассниками, однокурсниками и своими студентами. Я посещаю практически все встречи выпускников в Брянске и Смоленске. Здесь, в Калининграде, мне этого не хватает. К сожалению, сегодня у многих студентов не складывается поствузовской дружбы. Я как-то спросил своих студентов-выпускников, которых выпускал в БФУ: «А вы встречаетесь через пять, десять лет?». На что они ответили: «А смысл? Мы даже не дружили группой, когда учились». Грустно.

Этим летом Владимир Иванович посетил свою малую родину — деревню в Брянской области, где была усадьба бабушки и дедушки ученого. Профессор рассказал о том, как это было.

— Я сказал своим бывшим брянским студентам, что очень хочу побывать на месте деревни, где прошло мое детство и юность. Преодолевая бездорожье, мы все же нашли его. Там осталась заросшая тропинка, по которой я зашел на нашу бывшую усадьбу. Покидая деревню в 1979 году, мы перевезли дом в другой поселок. Но и сегодня о расположении дома на старом месте напоминают цветущие желтые георгины, посаженные бабушкой под окнами. Все остальное заросло, а они остались. В метрах пяти, в саду все так же растет моя самая любимая яблонька — она давала первые сладкие яблоки в деревне, поэтому к нам часто лазали в сад.

—Как сохранить в себе память о малой родине?

— Очень грустно, когда при жизни одного человека с лица земли исчезает его любимый уголок, деревня или поселок. Когда я был ребенком, там было двадцать дворов. Я помню всех жителей, потому что общался с ними. Сразу столько воспоминаний нахлынуло. Даже слезы подступили.

Что касается памяти, я считаю, что нужно быть просто нормальным человеком. Не нужно хранить, само останется. Все-таки детская память самая цепкая. Сегодня уже могу не вспомнить, что было вчера, но детство и юность я помню подробно, четко и в деталях.

Автор: Михаил Степанов

Читайте также:

БФУ в лицах. Ученый, фотоохотник и краевед – Станислав Свиридов

БФУ в лицах: преподаватель, адвокат, кинолог — Инга Ландау

БФУ в лицах: профессор, писатель, телеведущий — Михаил Никитин

Ещё по теме

Личный кабинет для cтудента

Личный кабинет для cтудента

Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен

Подтверждаю согласие