В БФУ им. И. Канта учится и работает огромное количество людей, про которых можно написать если не книгу, то хотя бы статью. Пресс-служба начинает серию публикаций про самых любопытных людей БФУ. Здесь мы расскажем о том, чем живут люди в самом западном вузе страны.

Наш сегодняшний герой — доцент Высшей школы филологии и кросс-культурной коммуникации, кандидат филологических наук Станислав Свиридов. Студенты знают его не только как преподавателя, но и как фотоохотника на птиц.

Именно так Станислав Витальевич называет свое хобби. В детстве его часто увлекали рассказы отца о книге немецкого натуралиста Альфреда Брэма «Птицы», которой тот зачитывался, когда был маленьким. Интерес к пернатым сохранился у ученого и по сей день.

— Трудно сказать. У меня нет особенного козыря, который бы мог стать бессмертным вкладом в фотографирование птиц. Мне всегда приятно, когда получается хороший качественный кадр, где изображена необычная птица, а не просто воробей при всем моем уважении к воробьям. Также всегда хочется поохотиться на птиц в интересных условиях. Например, во время кормления птенцов. Отлично, если удастся подобраться к самому гнезду и сфотографировать его.

У меня, кстати, есть такое фото, которое было сделано несколько лет назад. Воробьи кормили своих малышей. В этом году особенно отрадное ощущение у меня вызывают серии фотографий лугового конька и чекана. Это такие птицы, которые в городе вряд ли появятся.

— Вы часто выезжаете за фотографиями куда-то в область?

— Да, выезжаю, потому что в городе локации быстро исчерпываются, хотя тут и есть много интересных парков и, конечно, ботанический сад БФУ, где можно увидеть иногда и сову, и зимородка. Жаль, что их пока нет в моем активе.

Несколько лет назад я смог крупным планом с близкого расстояния сфотографировать птенцов-подростков такой птицы, которая называется жулан. Вспоминать это фото мне приятно, хоть на выставку его, конечно, и не возьмут.

— Чем вам дорого это фото?

— Хорошее качество, освещение, проработка деталей: были видны все перышки — в общем много что сошлось. Кроме того, птенцы сидели на очень типичном для жуланов месте — на сухих веточках колючего кустарника. Это их любимая локация, потому что, во-первых, так они защищают гнездо, а во-вторых, во время охоты на мелкую добычу жуланы накалывают ее на колючки. Удивительно, что птенцы оказались совсем не пугливыми и подпустили на близкое расстояние.

Фотограф всегда сначала снимает птицу с того места, где он стоит, потому что она в любой момент может улететь. Потом он начинает подкрадываться. Сделал два шага, снова фотографирует и так далее. Никто не знает, какая дистанция станет последней. А эти ребята улетать не собирались. Такое не каждый день увидишь.

Еще одно любимое занятие Станислава Витальевича — краеведение. С 2015 года он написал около 40 очерков об истории города для портала Калининград.Ru. Однако последний материал датирован 2020 годом. Краевед-любитель рассказал, в чем причина застоя.

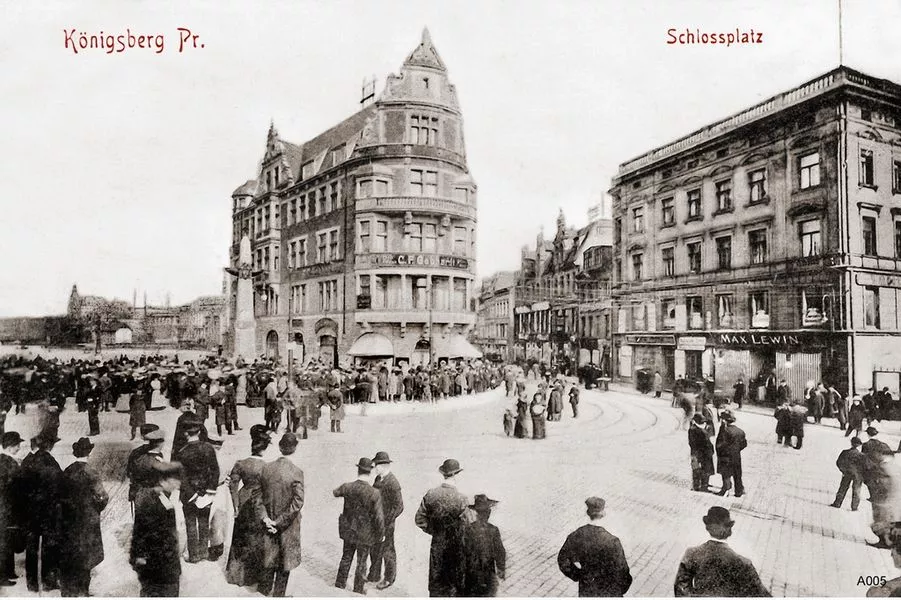

— Не хватает для этого времени. Я считаю, что этот формат не исчерпан, хоть уже и написано большое количество качественных работ о многих городских локациях. Тем не менее комбинируя и просеивая заново уже имеющуюся информацию, связывая ее с местом, можно еще долго заниматься геопоэтикой этого старого ушедшего города.

Интерес у меня, конечно, сохранился. Я продолжаю держать весь материал наготове, потому что вижу, что еще не все сказано. Не исчерпано, так скажем, все то, что я еще хотел бы сказать. В будущем вполне можно ожидать от меня новых работ.

— Хочется спросить у вас, как у человека, который трепетно относится к истории города, как Вы относитесь к сносу Дома советов?

— Как к неизбежности. Дом советов погубили проектировщики, которые его делали. Если бы они были проницательны, то догадались бы, что делали его на «убой».

Когда стало понятно, что Дом советов не функционален, что «оживить» его невозможно, то его судьба стала очевидна. Мы его запомним, сфотографируем, нарисуем. Он станет символом эпохи, в которую он стоял. В культурном тексте есть такой парадокс: любой элемент этого текста приобретает тем больше значения, чем больше он в нем существует. Получается, что даже если вещь, которая кажется нам несуразной и неудачной, долго существует в пространстве, то она в него врастает. То же самое произошло и с Домом советов. Но, как бы то ни было, город все же не может не меняться, поэтому сколь естественен процесс строительства, столь же естественен процесс сноса.

Память — это комбинация глаголов «помнить» и «забыть». Городской среды это тоже касается. Зачем немцы снесли домик Канта? Причем в такую историческую, когда уже понимали ценность памятников. Вопросы вроде «беречь или не беречь?» всегда очень сложные, а иногда неразрешимые.

— Вы как-то сказали, что с детства обладаете повышенной возбудимостью интереса. Вы увлекались и астрономией, и графикой, и живописью. А в последнее время что вам интересно?

—Занимаюсь краеведением, фотоохотой на птиц. А что поставить на третье место, честно, не знаю. Ах да! Я занимаюсь сохранением истории своей родословной. Ищу информацию по оцифрованным архивам, затем делюсь найденным на своей странице ВКонтакте. Недавно я писал о том, что узнал о своем прадеде и прабабушке со стороны отца.

Много есть интересов, скучно жить без них. Могу сказать, что ограничиваться лишь домом и работой — это плен. Наличие только этих единиц не исчерпывают той человеческой активности, которая позволяет человеку постоянно чувствовать наличие в этой жизни свободы.

— Как человек, живя в этом постоянном цикле из работы и дома, может найти именно «свое»? Как вы к этому пришли?

— Я бы сказал, что необходимо присутствие в характере некой доли чудачества, чтобы человек не останавливал себя постоянно рациональной программой с узкими рамками, четкими линиями достигаторства. Нужно разрешить себе побыть чудаком и не думать о том, кто что подумает.

Так «свои» интересы и нащупываются, потому что всплывают откуда-то из подсознания. Но даже если человек жестко схвачен этими рамками программы, всегда есть чтение, кино — вещи, которые размыкают границы наших «комнат», даже тогда, когда мы из этих границ не выходим сами.

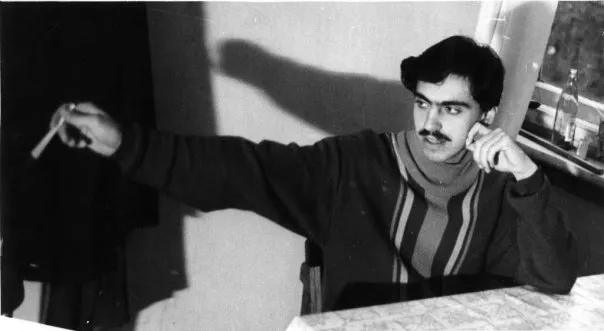

В конце 1980-х Станислав Свиридов работал в районной газете «Ленинское знамя». Ученый поделился воспоминаниями о том, как это было.

— Я работал там фотокорреспондентом, немного писал. В силу возраста, мне тогда казалось, что эта газета — тренажер для будущей более творческой журналисткой работы. В остальном редакция была больше службой: для работы нужно было искать внутреннюю мотивацию. Мотивировали большие надежды. Сейчас вспоминаю это с улыбкой. Ну и конечно, меня привлекала магия печатного слова: когда видишь свои слова напечатанными на газетном листе — это был такой восторг, такое чудо! Тогда мир печати и телевидения казался заоблачным и сказочным. Не у каждого был к нему ключ, как сейчас.

Студенты Станислава Витальевича порой делятся историями о том, как преподаватель может ответить на сообщение посреди глубокой ночи. Разумеется, с горящими сроками и дедлайнами сталкиваются не только обучающиеся, но и те, кто учит. Доцент рассказал о том, как это выглядит по ту сторону.

— Это приносит наибольшие профессиональные страдания. Когда есть срок, но понимаешь, что выполнить к нему работу качественно просто невозможно, и здесь мешает не прокрастинация, а многозадачность. Приходится вырабатывать некий алгоритм компромисса, при котором возможно сделать хорошо то немногое, что все-таки реально успеть организовать. Нужно постараться выполнить максимум того, что действительно можно сделать за это время, а не браться за выполнение всего проекта.

Студенческое лето подходит к концу. Однако это пора отдыха не только для тех, кто учится. Станислав Витальевич рассказал, как проходит лето у преподавателя.

— Лето преподавателя — это один из самых главных бонусов нашей жизни, который многих удерживает в профессии. Это время, когда можно отдохнуть от постоянной спешки и дедлайнов. Я понял в определенный момент своей профессиональной жизни, что на лето нельзя планировать слишком много совершений, хоть и преподаватель, конечно, хочет заниматься научной работой. Иногда он обращается к подготовке учебных курсов, особенно если предмет новый, хоть летом это делать не всегда хочется.

Сам я летом меньше времени посвящаю работе, а обращаю внимание на дом и быт, чего не удается делать осенью и весной, когда приходится месяцами питаться готовой пищей. В общем это отдых, часто связанный с переменой места: это леса, поля и море Калининградской области. Работа, конечно, тоже остается. Я пишу статьи, диссертацию, налаживаю научные контакты. Еще у меня есть неотвратимая вещь: я работаю в редакции журнала «Вестник БФУ им. И. Канта». Но я стараюсь себя сильно не нагружать. Иначе окажется, что совсем не отдохнул, а уже подкатывает сентябрь вместе с нотками отчаяния. Поэтому для меня лето — это отдых в чистом виде.

Автор: Михаил Степанов

Читайте также:

БФУ в лицах. Путешественник, шоумен, ученый — Владимир Часовский

Ещё по теме

Личный кабинет для cтудента

Личный кабинет для cтудента

Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен

Подтверждаю согласие