6 июня, в день рождения известнейшего российского литератора Александра Сергеевича Пушкина, традиционно отмечают День русского языка. Накануне праздника сотрудник пресс-службы БФУ им. И. Канта Михаил Степанов поговорил с советником ректората по вопросам русского языка и развитию гуманитарного образования БФУ им. И. Канта, кандидатом филологических наук, доцентом Татьяной Цвигун. Эксперт рассказала об экспериментах футуристов с языком, новаторстве Пушкина и будущем русского языка в эпоху нейросетей.

— Язык влияет на то, как мы смотрим на мир, а реальность, в которой мы живем, многое говорит нам о языке и определяет правила его использования. Есть ли какие-то особенности чувства языка и чувства реальности у русскоговорящего человека?

— Русский язык обладает высокой вариативностью, гибким синтаксисом — в нем многое зависит от расположения слов, интонации, и мы это активно используем в живой речи. В русском языке крайне активна роль приставок и суффиксов. Возьмем, к примеру, слово «бежать». Прибавляем аффикс: убежать, прибежать, перебежать. Чувствуете, как меняется значение? Далеко не во всех языках глаголы так чувствительны к приставкам, как в русском.

Любопытно наблюдать процесс восполнения того, что «недосоздано» языком, например, в поэзии. Особенно у футуристов. Они видели себя творцами нового, иного мира и в этом творении шли от языка. Поэт-кубофутурист Алексей Крученых уподоблял поэта Адаму, который дает всему свои имена. Крученых произносит странную на наш повседневный взгляд фразу:

|

Лилия прекрасна, но безобразно слово «лилия», захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы— первоначальная чистота восстановлена. |

— Они пытались создать свой язык. Крученых ведь написал стихотворение «Дыр бул щыл»?

— Да, но «Дыр бул щыл» — это не другой язык, хотя Крученых и говорил, что оно «написано на языке собственного сочинения». Это, так сказать «свой язык», в котором глубинно проявляется национальная культура. Казалось бы, перед нами один из самых бессмысленных текстов русской литературы, который состоит даже не из слов, а из «протослов». Однако именно он оказывается непереводимым на другие языки и в своем фонетическом облике может существовать исключительно в границах русской языковой системы, понятной только ее носителям.

Еще футуристы интересны тем, что они как бы «восполняли» в языке те лакуны, которые были не заняты, используя для этого ресурсы самого языка. Есть такой полуапокриф о том, что слово «летчик» придумал поэт Велимир Хлебников. Слова не существовало, пока не появилось само явление. Сначала использовалось слово «авиатор», а Хлебников в 1915 году в одной из своих поэм употребляет слово «летчик». Многие поэты-футуристы были увлечены темой авиации, потому что видели себя творцами новой технологичной реальности; поэт-футурист Василий Каменский, например, учился в летной школе «Авиата». Хлебников был одним из самых плодотворных на создание новых слов поэтов. Слово «летчик» очень легко вошло в язык — мы с вами даже не ощущаем, что это какой-то неологизм, настолько оно соответствует самой стихии языка.

— Язык — это система, которая никогда не пребывает в состоянии покоя. Как работает механизм реагирования этой системы на изменения действительности?

— Язык очень чувствителен к изменениям мира. Мы как сообщество носителей языка можем еще не успеть осмыслить какое-то явление, еще не все к нему привыкли, а слово для него уже есть. Что-то новое, рождаясь, обязано быть названным, а иногда в связи с этим в языке возникает целая система новых слов.

Есть слова, которые приходят в поле русской культуры, например, через заимствование. Они могут прижиться, а могут просуществовать короткое время, пока не иссякнет интерес к явлению. Как мы понимаем, что заимствование прижилось? Это происходит тогда, когда оно начинает обрастать своими словообразовательными вариантами: существительными, глаголами, прилагательными.

Есть заимствования, которые не приживаются. Обычно так бывает с модными явлениями: словечки появляются и тут же убегают из языка. Очень любопытны с этой точки зрения слова, которые входят в молодежный сленг, — те же «кринж», «краш». Закрепятся ли они в языке? Не знаю. Хотя слово «кринжить» я уже видела.

— Обычно говорят «кринжевать». Но в целом «кринж» по современным меркам давно существует.

— Да, оно начинает обрастать своими производными: «кринж», «кринжить», «кринжевать», «закринжило». Однако то, что это слово давно существует, еще не значит, что оно вошло в употребление. Мы с вами наблюдаем живой процесс. У слова «кринж» будет период, когда оно станет маркером определенного поколения, приметой молодежного сленга. Вы вряд ли встретите человека зрелых лет, который поймет, о чем мы говорим. Выйдет ли оно за пределы этого поколения, и когда это произойдет — вопрос.

— Интересно, будет ли это поколение «кринжевать», когда им будет по 50 лет?

— Это как раз самое любопытное — наблюдать за живым процессом речи и быть свидетелем жизни (или смерти!) слов! Вот мы с вами сейчас постарались встать на позицию рефлексии, ту самую позицию, когда отделяем себя от языка. И это, кстати, самое сложное — думать не только о том, как ты говоришь, но и почему ты так говоришь. Я пытаюсь вспомнить какие-то особые слова, которые употреблялись нашим поколением. Всегда сложно отделить себя как носителя языка от себя же как исследователя. Были ли слова, которые остались в языке? И да, и нет.

— Может, дело в том, что это было до того момента, когда России коснулась глобализация?

— Нет, глобализация здесь ни при чем. Просто это такое стремление обособиться с помощью «своего» языка, свойственное любому поколению, в этом суть молодежного сленга.

Отвечая на ваш вопрос о том, как быстро язык реагирует на изменения, скажу, что это очень сложно определить. Здесь мы входим в область того, что можно назвать «генетикой слова»: его происхождение, то, как оно живет, что влияет на него. У каждого слова своя дистанция жизни. Какие-то слова постепенно уходят на периферию: они существуют в языке, мы их знаем, но редко используем, потому что либо явление исчезло, либо это слово стилистически маркировано. Не будете же вы использовать в повседневной речи слово «очи»!

Вообще вопрос лексического обогащения языка крайне сложный. Есть слова, которые органично рождаются внутри языка. Вот, например, замечательное слово «раскладушка». Вообще-то это раскладная кровать, но в обыденной речи никто не называл ее таким словосочетанием. Когда-то слово «раскладушка» было актуальным, было частью нашей жизни: гостей укладывали спать на раскладушку. Но сейчас это слово ушло в периферийную часть языка: оно пока еще есть, как есть и сама реалия, но всё это уходит от нас дальше и дальше. Кстати, кто сейчас вспомнит, что в 2000-х раскладушкой называли уже не кровать, а раскладной мобильный телефон?

— Мы уже затронули тему заимствований. Алармизм (склонность к распространению тревожных слухов, настроений) насчет засилья иностранных слов в русском языке существовал еще в XIX веке. Насколько он был оправдан тогда и сейчас?

— Это вечный спор. Но у меня есть глубинное ощущение, что это бессмысленная борьба. Язык принимает в себя ровно столько, сколько ему нужно. Если в языке нет слова, которым можно описать новое явление (а в этом есть потребность), но оно есть в другом языке, это слово придет и начнет жить как любое другое. А если в русском языке для него есть адекватный аналог, то заимствование долго не проживет. Язык как коллективный субъект всегда стремится к удобству. Язык не любит множить сущности, ему не нужно множество слов с одинаковым значением, он избавляется от лишнего. Поэтому я не сторонник представления о том, что заимствования — это болезнь языка. Язык — это здоровый организм...

— ...У которого есть саморегуляция.

— Совершенно верно. У него есть свои выработанные веками механизмы «гигиены», и влиять на них очень сложно. Смотрите, например, как мы пытались регулировать слово «кофе». Мы говорили, что кофе только мужского рода — от слова «кофий». А что произошло? Регулируй, не регулируй правилами, а в словаре теперь появилась допустимая норма (это уже не ошибка, а вариант!) — «кофе» среднего рода.

Почему так произошло? Несмотря на то, что нам со школы говорили: «Обратите внимание на слова-исключения!», — носители языка выбрали удобство. Это так называемая экономия речевых усилий, к которой стремится любой язык и любой человек. Такое стремление к удобству может сдвинуть даже, казалось бы, строго регламентированные нормы языка. Не знаю, что будет через 100 лет со словом «кофе»: может, когда-то мы навсегда забудем, что оно было мужского рода. Сложно судить.

— В вопросе заимствований забавно наблюдать утверждения вроде «Спасем от засилья иностранных слов язык Пушкина». При этом сам Александр Сергеевич не был противником заимствований и иронизировал в «Евгении Онегине» над литературоведом Александром Шишковым — сторонником консервации языка:

— «Зима! Крестьянин, торжествуя…»

— Да, например. Вообще весь «Евгений Онегин» на этом разностилье строится.

— Среди алармистских высказываний часто можно услышать про «смерть языка». Например, так говорили во времена популярности «олбанского языка». Однако, как мы видим сегодня, он не стал нормой. А в какой момент смерть можно диагностировать на самом деле?

— Язык умирает не только с его носителями. Это происходит тогда, когда умирает культура, когда исчезают те, кто умеет на нем говорить и, что особенно важно, думать. Потому что от умения связывать язык и когнитивные процессы зависит то, как мы воспринимаем реальность.

Вы напомнили про такое когда-то модное явление, как олбанский язык. Я до сих пор иногда замечаю его рудименты во всяких чатах — и сразу легко вычисляю возрастную принадлежность тех, кто так пишет. Олбанский был популярен в определенное время в определенной социальной среде, это тоже поколенческий язык.

Но, обратите внимание, это никак не привело к смерти русского языка: явление просто ушло, даже те, кто общался на этом языке, перестали это делать. Потому что это явление искусственное, оно может прижиться как отдельный прием, например, в литературе, но никогда не станет массовым.

— Все чаще стали бить тревогу представители профессий, чья деятельность связана с языком. Журналисты и копирайтеры боятся, что языковые модели искусственного интеллекта отберут у них работу. Как Вы думаете, оправданны ли эти переживания?

— Переживания оправданны для тех, кто не умеет писать. Для тех, кто пишет шаблонно, кто использует штампованные канцелярские фразы. Вот им действительно придется соперничать с нейросетевыми моделями. Потому что нейросеть не выдает оригинальных текстов — она воссоздает некий шаблон. Мы часто используем эти пустые шаблонные фразы в языке, нанизывая их друг на друга. Так студент, когда не знает, что ответить на экзамене, начинает говорить шаблонами — ожидаемыми фразами, которыми можно описать любое литературное произведение. Он даже, наверное, попадет в точку, потому что насколько эти фразы пусты, настолько же они употребимы.

Для тех, кто пользовался языком, лишая свою речь индивидуальности, нейросети станут конкурентом. Подчеркну еще раз, что нейросеть может заменить человека там, где нужны шаблонные ответы.

— Но ведь шаблон может существовать не только в рамках целого языка, но и, например, в пределах стиля конкретного автора. Возьмем Пушкина. Можно же «скормить» нейросети все тексты Пушкина и научить ее писать, как он?

— Можно. Но мы второго Пушкина не получим. Мы получим его копию, а не оригинального автора. Пока. Ключевое слово — «пока». Конечно, труднее всего нейросетям создавать оригинальные художественные тексты, потому что литература меньше подвержена шаблонизации: труднее угадывается формула языка писателя, а следовательно, и труднее воспроизводится.

Я серьезно работала в исследовательских целях с нейросетью «Порфирьевич». Она обучена на произведениях русских классиков (Достоевского, Толстого) и современных текстах — прозе Пелевина. Такой «бэкграунд» для нейросети одновременно и возможность, и ограничитель. Я пробовала загружать в нее фрагмент поэмы Гоголя «Мертвые души», а именно знаменитое лирическое отступление, связанное с образом тройки-Руси. И надо сказать, что «Порфирьевич» выдал мне продолжение — местами очень любопытное, местами нет. Вот, например:

Нейросеть можно использовать как партнера для письма. Если я, например, захочу в учебных целях показать, на чем строится стилистика Гоголя, то нейросеть, поверьте, увидит самое типовое, что в нем есть. Нужно отдать «Порфирьевичу» должное: он учитывает то, что действительно есть у Гоголя, и местами очень точно это воссоздает.

— Возможно, нейросеть воссоздает его местами, потому что она училась не только на его текстах?

— Да, я могу допустить, что дело в этом. Уже сейчас появляются нейросети, которые пытаются генерировать тексты на основе всего текстового корпуса, представленного в интернете. Я давала задание нейросети ChatGPT создать стихотворение в стиле символизма — ну, чуть-чуть что-то получилось. Затем написать в стиле Маяковского (уж его-то с его яркой стилистикой, казалось бы, воссоздать будет легче!) — лишь местами было немного похоже. Но за тем, как невероятно быстро развивается этот инструмент (не успеваешь даже следить за обновлениями), очень интересно наблюдать. Однако там, где требуется креативность, творческий элемент, думаю, пока нейросети человека не вытеснят.

— Выходит, для таких людей это скорее возможности, чем угроза?

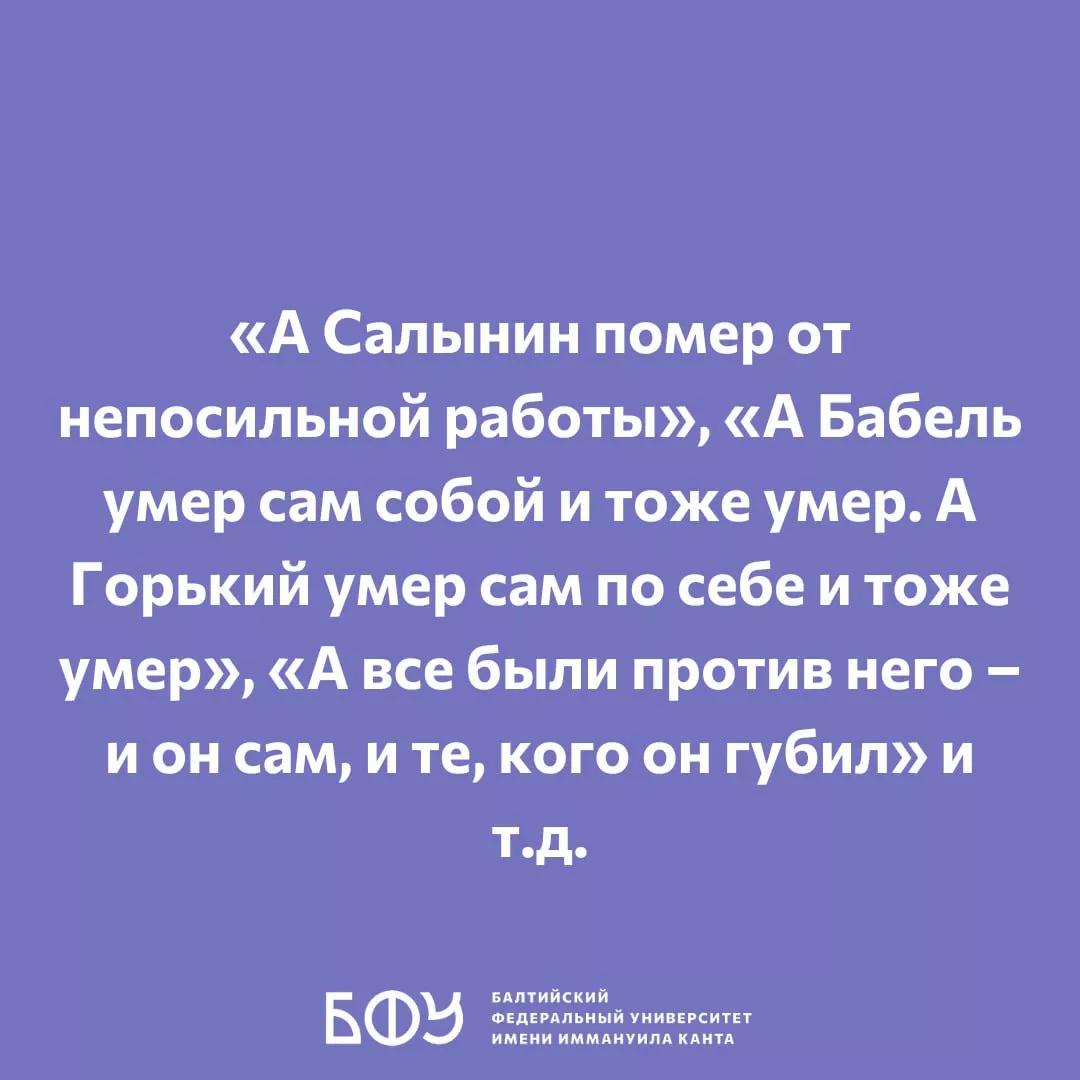

— Да. Мне, например, нейросети интересны как исследователю. Я загружала в «Порфирьевича» короткую прозаическую миниатюру Даниила Хармса «Случаи». Она строится на постоянных повторах: «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой» — и дальше там описываются различные случаи смертей, физических и социальных. И нейросеть породила серию любопытнейших вариантов продолжения этого текста:

Я получила настоящее удовольствие от осознания того, что начала присваивать цифровому «автору» черты автора «белкового», «антропного», человеческого — его сейчас по-разному называют. Мне даже показалось, что я участвую в каком-то проекте, где мой собеседник — это почти полноценный автор.

— Какие изменения могут произойти с русским языком в эпоху нейросетей?

— У меня есть чувство, что я живу в момент, когда появляется еще один субъект — носитель языка. Но он другой. Он странно себя ведет. Я вижу, как он взрослеет в плане своих возможностей, расширяется с точки зрения своих ресурсов. Его развитие чисто технически можно прогнозировать. Поменяется ли от этого язык? Нет, не поменяется.

Исследователем из ВШЭ Борисом Ореховым был зафиксирован один интересный случай. В 2018 году он работал с нейросетью предыдущего поколения (по меркам нейросетей это очень давно). Орехов загрузил в нейросеть тексты переводов античных авторов, и она стала писать поэтические тексты, подражая им. У этого «нейроавтора» появился дебютный сборник «Нейролирика» — разумеется, его составлением занимались «белковые» авторы, поскольку не все, что породила нейросеть, было пригодно для публикации. Так вот, исследователь обратил внимание на то, что нейросеть сгенерировала несуществующее слово — имя собственное «Гиоклей». Во времена античности существовал город Диоклея, были распространены имена на Г: Геракл, Геродот, Гименей. Нейросеть взяла одну словесную модель, совместила ее с частотностью имен на букву Г и создала имя — не существовавшее в действительности, но вполне возможное и соотносимое с древнегреческим ономастиконом.

— Ну да, по фонетике подходит.

— Подходит всецело. Если бы мы его встретили среди прочих имен, мы бы не распознали это имя как фиктивное, созданное цифровым «автором».

Еще один интересный кейс — книга Павла Пепперштейна «Пытаясь проснуться», опубликованная в августе 2022 года. Эта книга написана Пепперштейном совместно с нейросетью Сбера ruСhatGPT-3, которая была первоначально обучена на его же текстах. Получилась любопытная цепочка: сначала свой текст писал Павел Пепперштейн, затем нейросеть генерировала «текст Павла Пепперштейна», далее писатель анализировал текст, созданный нейросетью, и создавал свой текст уже с учетом тех изменений, которые он почувствовал в собственной цифровой копии. Таким образом написано 24 новеллы, половина из них — Павлом Пепперштейном, вторая половина — нейросетью, причем опубликованы они вперемежку и без указания авторства. Распознать, кто где писал, очень трудно.

— Сейчас мы относимся к нейросетевым текстам как к некой диковинке. Будем ли мы читать нейросетевые книги?

— Я думаю, да. Только здесь возникает очень трудный вопрос с законодательством. Кому будет принадлежать авторство таких текстов? Разработчикам нейросети?

— Тем, на чьих текстах она учится, например.

— Достоевскому?.. Мы обучим нейросеть на его текстах, и она выдаст нам Достоевского-2? Думаю, это было бы крайне любопытно.

В какой-то момент мы столкнемся с совершенно новой реальностью. Вы меня спросили о профессиях, которые могут исчезнуть. Но ведь может появиться целый ряд новых профессий! Потому что эти тексты будут нуждаться в верификации, классификации. Это будет большая работа, подобная той, которой сейчас занимается текстология. Но классическая текстология работает с рукописями, а это будет текстология уже другой природы. Думаю, что эта профессия не останется где-то в научных лабораториях, а приобретет массовый характер. Пока еще нет точного слова, чтобы ее описать. Сложно сказать, как развернется этот профессиональный трек, но жуть как интересно посмотреть, к чему это придет лет через десять.

— Будем ли мы проходить нейросетевые тексты в школах?

— Мы точно будем проходить нейросети, без этого уже никак. Тем более что перед нами в любом случае встанет вопрос идентификации: это написал я или мой цифровой двойник? Это вопрос глубокой экспертизы, и я думаю, что изменения в профессиональной сфере неизбежны.

— Для литературоведов как минимум.

— Для литературоведов открывается бесконечный текст. Классическая наука утверждает: «Есть текст, и он конечный». Но вы ведь понимаете, что нейросеть по одному и тому же запросу никогда не создаст два одинаковых текста, и этим открываются немыслимые ранее возможности.

Мы знаем, что Гоголь написал второй том «Мертвых душ», а затем его сжег. Я подозреваю, что с помощью нейросетей мы рано или поздно сможем его реконструировать.

|

Зная, как пишет Гоголь, о чем он планировал писать, располагая небольшими фрагментами текста, не смогут ли нейросети дописать «Мертвые души»? Почему нет? |

Другое дело, что рядом с таким цифровым автором всегда должен находиться партнер в виде автора антропного. Простите, что я так называю человека, я просто пытаюсь…

— …Придумать название новой реалии?

— Да, пока очень сложно терминологически описать тот процесс, свидетелями — пока не участниками — которого мы являемся. Можно предположить, что когда-то появится неройсеть, которая изучит всю-всю-всю литературу, и это будет уникальный автор. Мы ведь понимаем, что оригинальность автора во много определяется кругом его чтения.

— То есть в какой-то степени Пушкин — это «нейросеть», обученная на Байроне?

— В каком-то смысле да. Конечно, на Пушкина многое влияло. В какой-то период его творчества — Байрон.

— Выходит, для литературоведения нейросети тоже не являются угрозой, а лишь открывают новые возможности?

— Да, это перспективы. Причем не только для науки, но и для практической жизни. Потому что потребуются специалисты-текстовики нового типа.

— В общем, нас всех ждут курсы переподготовки?

— Нет, я думаю, что скорее мы все органично повзрослеем вместе с самой системой.

Автор: Михаил Степанов

В материале упоминаются

Ещё по теме

Личный кабинет для cтудента

Личный кабинет для cтудента

Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен

Подтверждаю согласие