Кенигсберг не мог похвастаться богатой художественной, научной, философской жизнью, в какой-то мере сравнимой, например, с Берлином, Лейпцигом, Галле, Марбургом и многими другими городами Германии. Город был занят практическими делами: воевал, ремесленничал, торговал, молился, скромно развлекался по мере возможности. Что касается философии пиетисты, отличающиеся особенным благочестием приобретшие значительное влияние в религиозной жизни Кенигсберга с начала XVIII века, инспирировали в 1725 г. указ короля в соответствии, с которым из университета, Кенигсберга и Пруссии был изгнан последователь главного философа немецкого просвещения Христиана Вольфа (1679-1754) профессор натуральной философии Кристиан Габриэль Фишер, что в определенном смысле означало приостановку эпохи Просвещения в Кенигсберге и господство религиозного принципа организации духовной жизни. Зарождение в такой атмосфере философского гения такого масштаба кажется почти невероятным. Тем не менее, это случилось. Видимо и полная ограничений практическая немецкая жизнь добропорядочного бюргера формировала какие-то качества души, которые могли способствовать мысли, преодолевающей ограничения. Быть может, от противного.

Парадоксы Канта

В Кенигсберге жили многие знаменитые люди, среди них и те, кого мы называем «великими»[1]. Среди великих ученых достаточно вспомнить физика и физиолога Германа фон Гельмгольца (1821-1894) или математика Давида Гильберта (1862-1943). Однако назвать Кенигсберг городом Гельмгольца могут только физики или физиологи, городом Гильберта — математики. «Город Канта» звучит одинаково приемлемо для большинства людей, которые хоть что-нибудь знают о духовной культуре человечества, и не только потому, что он превратил провинциальный в культурном отношении город в один из центров европейской культуры, но и потому, что Кант как никто из великих людей Кенигсберга был связан с этой землей. Здесь он родился, прожил всю свою жизнь, умер и похоронен.

Жизнь Канта прошла в строгих ограничениях. Кант всю свою жизнь провел в Кенигсберге и его окрестностях. Париж и Санкт-Петербург, Лондон и даже Берлин существовали для него только в рассказах друзей и знакомых, книгах, мыслях и воображении. Ученый, который многократно и с успехом читал в университете курс физической географии, практически нигде не был кроме своего родного города. Мысль Канта не знала границ. Он строил свою философию не для жителей Восточной Пруссии, не для немцев, даже не для всех на свете людей, но для всех разумных существ. Ограниченность реальной жизни в пространстве и абсолютная беспредельность жизни мысли — таков первый парадокс Канта. Одна из самых универсальных философских систем в истории человечества была создана человеком, который не стремился увидеть этот мир своими глазами.

Другой парадокс Канта связан с тем, каким образом этот человек, основной опыт жизни которого в основном ограничивался университетской аудиторией, сидением за столом и чтением книг, который не стремился к тому, чтобы расширить свой опыт реальной жизни, умудрился дать нам выдающиеся образцы житейской мудрости.

«Не принимайте благодеяний, без которых вы можете обойтись ...» — сказано человеком, который глубоко проник в нашу жизнь. Нам остается одно — признать, что глубокое последовательное, честное мышление порождает, углубляет и расширяет наш опыт. Мышление есть жизнь. Читая Канта, можно понять, каким образом ему удалось так развить свое мышление, что оно позволило глубоко проникнуть в нашу жизнь, пользуясь только чистым разумом.

Автор — доктор философских наук, профессор Брюшинкин В.Н.

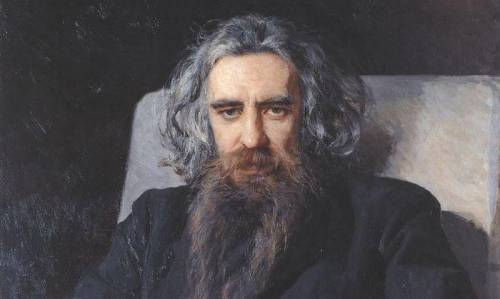

Великий русский философ Владимир Соловьев (1853-1900) в своей энциклопедической статье о Канте следующими словами характеризует его значение: «Кант — основатель философского критицизма, представляющего собой поворотную точку в истории человеческой мысли, так что все развитие философии, если не по содержанию, то по отношению мысли к этому содержанию должно быть разделено на два периода: докритический (или докантовский) и после-критический (или после-кантовский)».[2]

Как же возникает эта универсальность построений, их значимость для всего человечества?

Любой мыслитель связан со своей национально-религиозной почвой. К числу общих положений из области теории творчества относится то, что без плодотворной национально-религиозной почвы никакое развитие творчества невозможно, ни в науке, ни в искусстве, ни в социальной жизни. Еще в большей мере, чем к науке вообще, это относится к философии. И не только к тем философам, которые сознательно строили свою философию на основе той или иной веры, как, например, Владимир Соловьев, по словам Сергея Трубецкого характеризовавшийся «изобилием веры»[3], но и к самым рациональным философам. Вильгельм Виндельбанд замечает: «Вся философия Канта оживляется и согревается непоколебимой верой в могущество разума, и эта вера не есть воззрение, почерпнутое из теории познания»[4]. А. Ф. Лосев заявляет, что Кант исходит из «догматического вероучения, которое для него есть conditio sine qua non всякого философствования»[5]. Это догматическое вероучение, по мнению Лосева, заключается в том, что структура опыта определяется структурой субъекта, а не объективным разумом. Всегда надо с чего-то начинать свои рациональные конструкции и логические выводы. И это начало сознательно или бессознательно связано с национальными и религиозными предпосылками философии[6]. Этот факт представляет собой реальную основу для релятивизма, согласно которому каждое философское утверждение имеет силу только для данных национальных и религиозных предпосылок и не имеет значения для других культур. Отсюда возникает теория замкнутости культур, которая в русской культуре связана с именем Н.Я. Данилевского[7], а в немецкой с именем О. Шпенглера[8].

Нет сомнения, что каждый мыслитель связан не только со своей эпохой, но и со своими национально-религиозными корнями. Систематичность и превосходящая обычные стандарты научной добросовестности прилежность Канта в проведении дедукций или логических делений и классификаций, конечно, связаны с базисными национальными характеристиками немецкого народа. Его этика, основанная на безусловности нравственного закона и чистоте нравственного мотива связана с тем духом пиетизма, которым была пропитана благочестивая семья Канта.

Делает ли это философию Канта немецкой и протестантисткой?

В определенной мере, да. Однако здесь следует различать происхождение философии и само здание ее. Каждый великий мыслитель похож на высокое дерево, корни которого глубоко уходят в национально-религиозную почву, а вершина теряется в облаках общечеловечности. Он впитывает творческие соки своей национальности и своей религии, которые дают определенность его воззрениям и приводят их в связь с реальностью. Эти истоки творчества, как правило, не осознаются самим мыслителем и представляют прекрасный материал для позднейшего анализа творчества этого мыслителя, в ходе которого может быть реконструирована национальная или религиозная картина (или модель) мира[9]. Однако великий мыслитель потому и является великим, что твердо укоренясь в этой почве, дорастает до общечеловеческого значения даже самых национальных своих черт, представляя их как необходимый элемент мозаики человеческого рода. Именно это обусловливает универсальную ценность его построений.

Какие же идеи определили столь мощное влияние Канта на ход развития человеческого мышления?

Признание ограниченности человеческого знания наряду с убеждением в возможности бесконечного совершенствования человека как чувственного (эмпирического) и умопостигаемого (свободного) существа — такова сердцевина философии Канта. Это означает одновременно реальный взгляд на человека и его возможности и, с другой стороны, убежденность в том, что человек способен перейти любую из ранее поставленных ему границ в пределах его опыта.

Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. М.: Мысль, 1988. — Т. 2 — С. 441.

См. Трубецкой С.Н. Смерть Владимира Соловьева 31 июля 1900 г.//Книга о Владимире Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991. С. 297.

Виндельбанд В. От Канта до Ницше. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. М.: Канон пресс, Кучково поле, 1998. С. 11.

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М.: Искусство, 1980. С. 587.

Попытку реконструкции таких предпосылок см. в статье: Брюшинкин В.Н. Культурологические основания правовых теорий Иммануила Канта и Владимира Соловьева //Кантовский сборник. Вып. 17. Калининград, 1993. С. 116-128.

См. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М.: Мысль, 1991.

См. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. — М.: Прогресс-Культура, 1995, а также статьи В.Н. Брюшинкина и А.М. Сологубова в сборнике: Модели мира. Исследования по логике, теории аргументации и истории философии. /Под ред. В.Н. Брюшинкина. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004.

Личный кабинет для cтудента

Личный кабинет для cтудента

Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен

Подтверждаю согласие